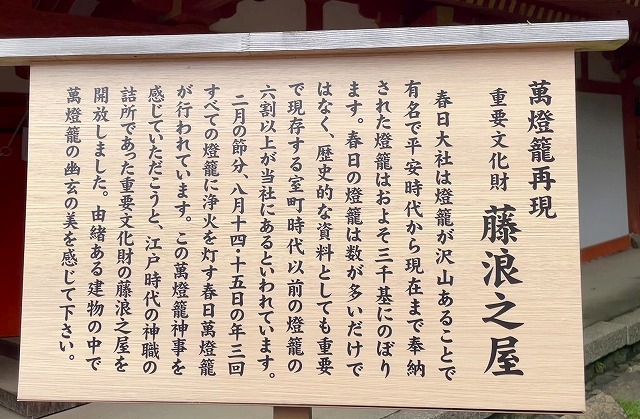

万燈籠再現 藤浪之屋 (ふじなみのや)

東回廊の反対側、御本殿に向かって左にある藤波之屋では、電灯で灯された灯籠を観ることができる。

こちらは年に三回行われる春日万燈籠という神事を体感し、幽玄の美を体験できる場所となっている。

春日万灯籠とは2月の節分と8月14日・15日にすべての灯籠に火を灯し、神仏に祈りを捧げる神事。

その起源は室町時代や江戸時代に、奈良町の住人が雨乞の祈祷のために参道に提灯や行燈(あんどん)を作り、それに火を灯したのが始まりという。

全国の寺院では今でも万燈会(まんどうえ)という一万、あるいはそれに準ずる数の明かりを灯す行事がお盆の時期に行われ、東大寺や薬師寺、高野山のものが知られている。

江戸時代になるまででだろうか、中世まではほとんどの庶民の家には明かりがなかったので、万灯会という神事は、現在の私たちが想像するよりも遥かに幻想的で神々(こうごう)しい行事だったのではないだろうか。

ついでに、灯りについて調べて知ったことだが、奈良時代の灯りは蜜蝋燭も使われていたらしい。

蝋燭は平安時代になると松脂蝋燭が使われるようになり、また脂燭(しそく)という数本の茅をまとめたものの先端に紙を巻いたり、油を塗って先端に火を灯し持ち歩く器具があったらしい。

直会殿

大杉の根本から生えたイブキに天井を貫かれている直会殿 (なおらいでん)は、素木造(しらきづくり)で朱色の社殿とは印象が異なる。

平安期以降は、ここで法華八講が盛大に行なわれており、かつての神仏習合の歴史が知れる。

※

法華八講:『法華経(妙法蓮華経)』全8巻の解説講義

『法華経』一部八巻を四日間で全八巻を講説する法会

榎本神社

西回廊を真っ直ぐ進み左に曲がると榎本神社がある。

外の階段とつながっている。

榎本神社は、現在猿田彦大神(さるたひこおおかみ)をお祀りし、中世までは巨勢姫明神(こせひめみょうじん)という女神の地主神をお祀りしていたらしい。

砂ずりの藤

砂ずりの藤は樹齢700年以上の古い藤の木で、藤の花が砂に届いてしまうほど下がっていることから、名付けられている。

式年造替

春日大社といえば、二十年に一度行われる式年造替(ぞうたい)が有名。

日頃守っていただいていることに感謝を込めて、神様のお住まいを新しくする行事が春日大社では創建以来60回行われてきた。

式年にて60回を越える御殿の建て替えを行っている神社は、伊勢神宮と春日大社だけ。

春日大社は藤原氏により造られ天皇家・摂関家に関わる由緒ある神社なので、式年造替が途絶えず続けられてきた。

20年ごとに神道の伝統に則って忠実に建て替えられ、千年以上にわたって御本殿の建築様式はその姿を残し続けている。

20年に1度建て替えることによって、建築技術を後世に継承させる意味もあるが、本殿の屋根の葺き替えに使われる檜皮(ひわだ)、檜の皮、が元のようになるまでに20年要することとも関係しているよう。

神道の礼拝では、特に、清浄、清潔、再生を重視し、式年造替には神道の伝統が生き続けている。

式年造替では通常の朱塗りではなく、不純物のない本朱で大宮と若宮の御本殿が塗られる。

純度が高く、深く濃く、鮮やかで尊い色で、今も昔も入手困難な本朱で塗られる。

特別公開の時だけは御本殿のその姿を観ることができるらしい。

朱には水銀が含まれているが、不純物がない本朱は無害なのだそう。

ついでだが、神社や寺院が朱塗りなのは魔除けのためだけではなく、朱色に生命の美しさや力強さがあり、尊い場所に使われてきた歴史があるから、ともいわれている。

そのため社寺ではない平城宮も朱塗り。

神職の方が書いた本を読んで

以上、御本殿を紹介した。

御廊や直会殿には神仏習合の名残があった。

春日大社の神職の方が書かれた本で知ったが、正月の神事では御神前で祝詞を奏上した後に、興福寺の僧侶が読経を行う、神仏習合の時代の本来の形が、今でも続けられている。

また興福寺の僧が修行の前に春日大社に参拝し、春日大社でいただいた火を修行の部屋に灯し、春日曼荼羅を掛けて修行すことも書かれていた。

明治時代の神仏分離で興福寺の僧が皆、春日大社の神職になったことに対して、興福寺の僧は節操がないと批判的に書かれている本を読んだことがあるが、春日大社は明治政府の政策を強要され、それを受け入れながらも、神仏習合の時代の本来の形ともいえる教えを残してきたことがうかがえる。

また、春日興福寺と呼ばれたように、神社と寺院が一体化していたからこそ、僧から神職になることへの抵抗が少なかったのではないか、なんてことも思った。

コメント