御間道の石灯籠と雨乞信仰

御本殿の大宮から若宮神社に繋がる御間道(おあいみち)には、昔の灯籠が多く残されている。

春日大社は日本一灯籠が多い神社で、全国に存在する室町時代の灯籠の六割以上があるというが、その室町時代の灯籠の七割近くがこの道に立っている。

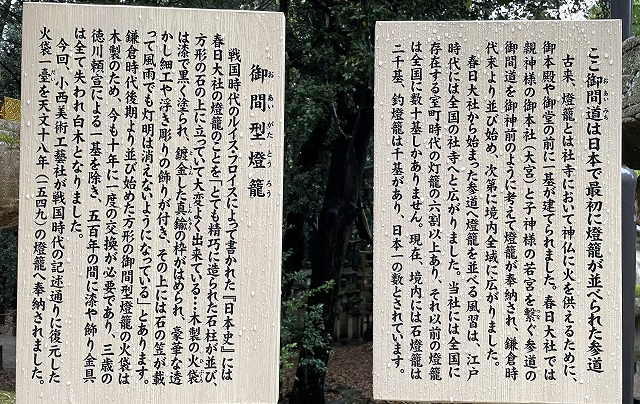

御間道は日本で最初に燈籠が並べられた参道で、平安時代末期に若宮が創建されてから石灯籠が奉納され、鎌倉時代より並び始め、次第に境内全域に広がった。

説明板によると、古来、燈籠とは社寺において神仏に火を供えるために、御本殿や御堂の前に一基が建てられるもの。

それが春日大社では、親神様の大宮と子神様の若宮を繋ぐ参道の御間道を御神前のように考え、燈籠を奉納したのが始まりとのこと。

この春日大社から始まった参道へ燈籠を並べる風習は、江戸時代には全国の社寺へと広がった。

若宮の御祭神は、大宮の御祭神の天児屋根命(アメノコヤネノミコト)と比売神(ヒメガミ)の間に生まれた天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)。

水徳と知恵と生命の神さま。

平安時代に長雨・洪水が相次ぎ飢饉・疫病が起こった時に、時の関白の藤原忠通が万民救済の為に若宮の神殿を造営したところ、長雨洪水が治まり晴天が続いたので、以後大和一国を挙げて五穀豊穣や万民安楽を祈るようになり、灯籠が寄進されるようになった。

御間道では百度参りやお百度のような、百度千度万度と往還する祈祷も盛んだったらしい。

早朝は身が引き締まるような神聖さを感じる場所。

特徴的な御間道の石灯籠

御間道の石灯籠は檜で出来た立方体の火袋が特徴的で、御間型灯籠 (おあいがたとうろう)という。

一基だけ火袋が黒く塗られているのは、以前の本来の姿を復元したもの。

戦国時代のルイス・フロイスによって書かれた『日本史』に記されている内容を基に復元したもので、昔は火袋は漆で黒く塗られ鍍金した真鍮の枠がはめられ、豪華な透かし細工や浮き彫りの飾りが付いていた。

木製なので十年に一度交換しなくてはならならず、昔のは全て風化劣化し、現在は白木になっている。

(説明板には一基だけ昔の木のものが残っているとあった)

本宮神社遙拝所。

遙か先の御蓋山(みかさやま)の頂、浮雲の峰にお祀りされている本宮神社(ほんぐうじんじゃ)の遥拝所。

毎月1日にお供えを献じ、丁寧なお祭りが行われている。

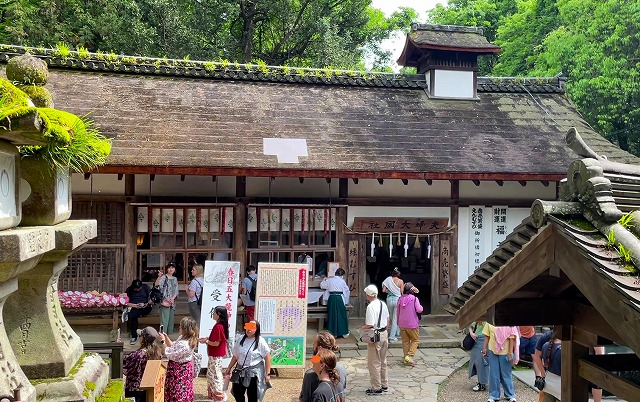

若宮(わかみや)神社

水徳と知恵と生命の神さまである天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)を御祭神をする若宮は大宮とほぼ同じ造り。

大宮がどのような御殿か知りたい人は、参拝した後にゆっくり拝観するのがお勧め。

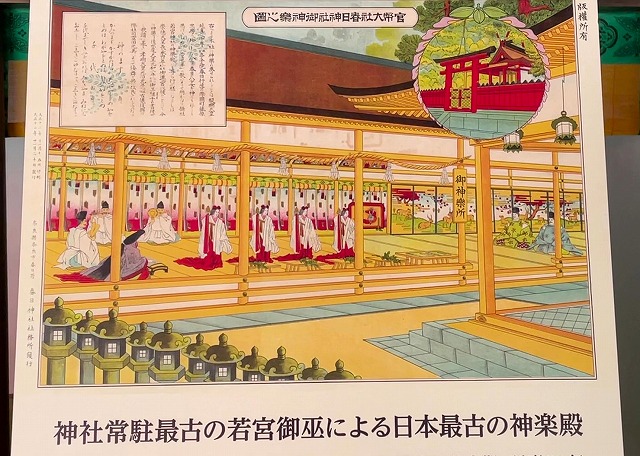

春日大社のHPで知ったが、若宮は日本最古の個人祈願所なのだそう。

古来より伊勢神宮など国家の安泰を祈願する神社は、私幣禁断で個人的な祈願は行われなかった。

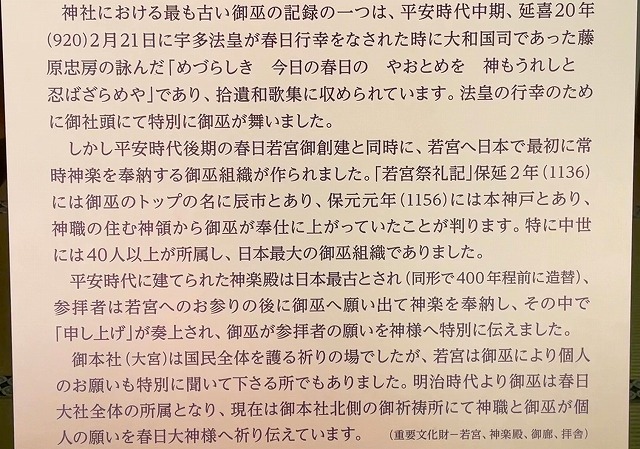

春日大社も同じだったが、若宮の神楽殿で初めて御巫神楽が奉納され、個人的な祈願がされるようになると、それが大変な人気となった。

中世は40人以上の巫女が所属する日本最大の巫女集団だったと説明板にある。

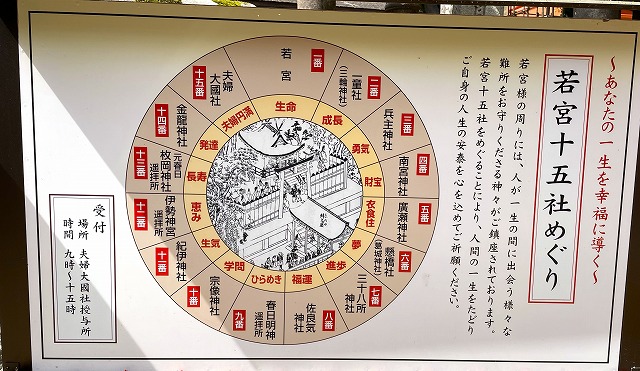

春日大社には62の摂社・末社がお祀りされており、若宮の周りの15の社をお参りする若宮十五社めぐりの受付を、夫婦大国社(めおとだいこくしゃ)でしている。

人が生涯を送る間に遭遇する様々な難所をお守りくださる神々に、生涯の安泰を祈願するもの。

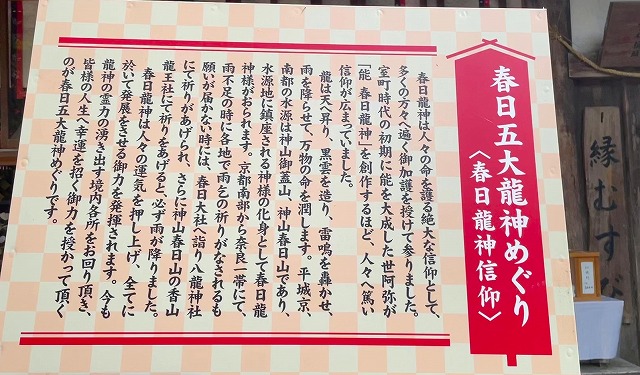

夫婦大国社では春日五大龍神めぐりの受付もしている。

雨乞はじめ運気を押し上げ、全てに於いて発展をさせる御力があると信仰され、特に室町時代に信仰が篤かったよう。

※

紀伊神社 :御祭神は五十猛命様

素盞鳴命様の子で紀伊の国へ樹木の種をもたらした

樹神とされている

境内に伊勢遥拝石がある

二ノ鳥居から御本殿向かう参道の左側にも幾つかの神社がある。

春日大社では龍神信仰が篤く、水谷九社めぐりをする人も少なくないよう。

水谷神社は大宮・若宮に次ぐ格式高い社。

※参道から少し外れるとこのような素晴らしい道がある

春日大社の参拝の後は周辺をゆっくり歩くのがお勧め

飛火野(春日野)

春日大社の参道の右手にある飛火野は、歴史のある場所。

小高い場所で見晴らしがよく、心地よい風が吹く。

豊かな自然を感じることができる場所で、見える山は春日山。

飛火野は昔は春日野(かすがの)とも呼ばれ、御蓋山(みかさやま)を仰ぐ古代の祭祀の地だった。

飛火は古代の通信施設の烽火(のろし)を表しているともいわれている。

貴族たちが万葉の昔に打球(ポロ)をし、平安時代に若菜摘みや花見をした春の遊びの名所。

飛火野の下の、興福寺から猿沢池に向かう階段を下りた辺りには、六道の辻がある。

この地下には地獄があるとされ、春日大社の神様が罪人に毎日水を注ぎ、その苦しみを和らげる話が信じられてきた。

春日山から流れる神聖な水の威光を表している話。

氷室神社

春日大社の近くには氷室神社がある。

かつて平城宮に氷を献上していた神社だ。

奈良時代、水の豊富な春日野は氷池や氷室が設けられ、平安遷都後に廃止されるまでの毎年4月から9月まで、平城京に氷を献上していた。

蔵の氷の厚い薄いをもってその年の豊作凶作(厚きを豊年、薄きを凶年)を占う場所でもあったそう。

境内は商用利用の写真動画の撮影は禁止。

夏はかき氷を一旦お供えしてから食べることが行われている。

コメント