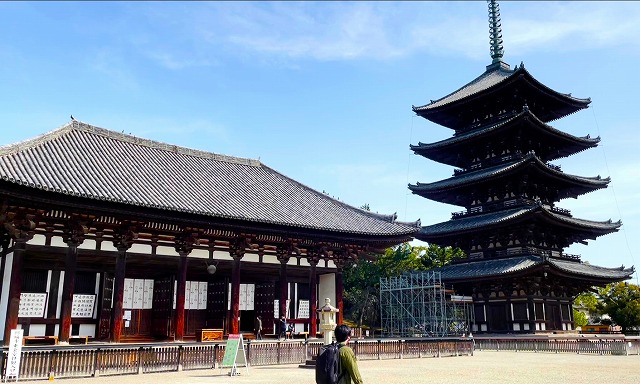

興福寺のシンボル五重塔

興福寺と言えば阿修羅像と五重塔。

というくらい有名な塔。

五重塔は高さ約50mの奈良で一番高い、全国では京都の東寺に次いで2番目に高い塔。

興福寺のシンボルであり、また古都奈良を象徴する塔でもある。

五重塔は2024年から約120年振りの修理が始められ、令和13年2031年3月まで工事の予定。

しばらくはその姿を観ることができないので、以前参拝した時の2022年の3月の写真で五重塔の見どころを紹介する。

五重塔は天平2年(730年)に、藤原不比等の娘である光明皇后の発願により建立され、その後5回の焼失・再建を経て、応永33年1426年頃に再建されたものが現在残っている。

※光明皇后:聖武天皇の皇后

法隆寺の五重塔が32m前後なので、法隆寺に参拝してからこの塔を見るとその大きさを実感する。

※諸説ある

法隆寺で使われたような樹齢の長い大きな檜は、五重塔の再建時には枯渇していた。

それでも法隆寺よりも高い塔を造れたのは、建築技術が進歩したからで、それを表しているのが三手先斗栱(みてさきときょう)と呼ばれる組物。

※補足

仏教が伝わった頃は同じくらいの塔が既に造られていた、とも。

四天王像の五重塔がそうらしい。

『宮大工と歩く奈良の古寺』より

三手先は細い木材で立派な堂塔を建てるために編み出された組物といわれ、建物の重さをこのような斗や肘木の組み方で分散している。

薬師寺の東塔で初めて使われ、その後の寺院建築のお手本となったという。

※専門的には奈良時代の三手先とは違うらしい、隅の所の処理が。

『奈良の寺々 古建築の見かた』より

普通、古代中世の寺院建築では檜を使うことが多いが、三手先では建物の重みがかかる場所に堅い木のケヤキを使っている。

三手先により木材が小さく細くなった分、曲線を増やすことができより美しさを表現できるようになったと説明されることもあるが、組物が前に三段せり出し豪快で力強い、ごっつさが感じられるのがこの五重塔の特徴。

深い軒も見どころ。

軒が深いのは雨の多い日本で建物を守るために考え出された日本独特のもので、中国大陸にはない建築方法。

東金堂

五重塔の隣にある東金堂も5度、兵火や火災で焼失し、その度に再建された。

こちらも改修中だが、現在の建物は室町時代の応永22年1415年に再建されたもの。

前面を吹き放しとした寄棟造で、より三手先斗栱を身近に感じられる。

堂内には室町時代に造られた御本尊の薬師如来坐像を中心に、日光・月光菩薩立像、十二神将立像、維摩居士坐像、文殊菩薩坐像、四天王立像が安置され、見ごたえがある。

興福寺は平安時代の末期、平重衡の南都焼討で東大寺とともに伽藍が焼かれたが、皇族との繋がりが深い藤原氏の氏寺だったので経済力があり直ぐに復興した。

以降、江戸時代になるまでは火災で焼失してもその都度復興され、再建の際はいつの時代も天平への回帰が固く守られた。

古い様式を踏襲しながらも、復興の度に以前よりも少し豪華にし、またその時代の流行を取り入れて復興させた。

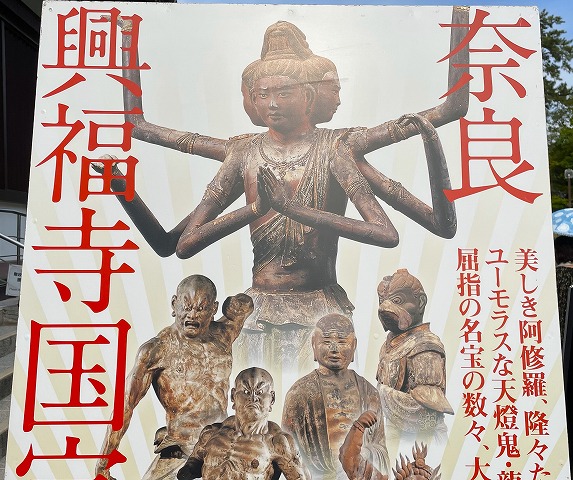

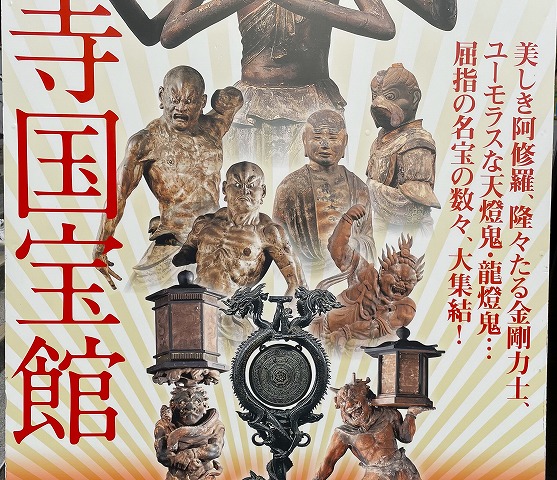

国宝館

阿修羅像を観れる国宝館は興福寺の見どころの一つ。

興福寺と言えば阿修羅像というくらい有名だが、阿修羅像の他にも素晴らしい仏像がたくさんある。

明治時代に神仏分離で多くが散財し、一部は海外に流失してしてしまった興福寺の仏像の中でも、奇跡的に残った貴重なものが国宝館に納められている。

国宝館は奈良時代の草創期と鎌倉時代の復興期の二つの時代の仏像を楽しめるのが魅力と、よく紹介される。

藤原氏が隆興していく勢いある時代と、南都焼討からの復興の情熱に燃えた時代である。

鎌倉時代は日本の仏像が頂点に達した時代といわれ、また運慶をはじめとする慶派仏師の活躍の舞台ともいわれている。

値段は忘れたが100円か200円かでパンフレットを買うのがお勧め。

阿修羅像は734年に作られ奈良時代を代表する、日本仏像史上最高傑作ともいわれる像。

正面の顔は哀れな悔恨の表情で表現されており、少年のような表情と細身で女性的な胴体が特徴。

実は正面の顔の下には別の顔があり、上から漆を塗り重ねて少年のような顔を新たにつくらせたのではないかといわれている。

発願した光明天皇が、幼くして亡くなった皇太子を偲ぶために命じ、8躰のうち4躰が少年像であるのはそのためと考えられている。

五部浄(ごぶじょう)像のみは上半身のみ

天平6年734年に作られたと伝わる八部衆立像は、8躰すべてが1300年の間、複数の火災を免れ奇跡的に現存している。

八部衆のうち畢婆迦羅(左)と沙羯羅

富楼那(ふるな)像

十大弟子立像は6躰のみが現在残っている。

こちらも奈良時代の天平6年734年に作られたものだが、顔の表情、年齢、手のかたちが個性的に表現され、袈裟の折り目の起伏や流れに至るまで非常に高い技術により表現されている。

木造板彫十二神将像

奈良・鎌倉時代の仏像が評判だが、平安時代の仏像も素晴らしい。

板彫十二神将像は平安時代に作られたもので、日本の浮彫の傑作として知られている。

ユーモラスで親しみやすい姿と浮彫とは思えない立体感、そして激しい動きを切り取った表現が印象的。

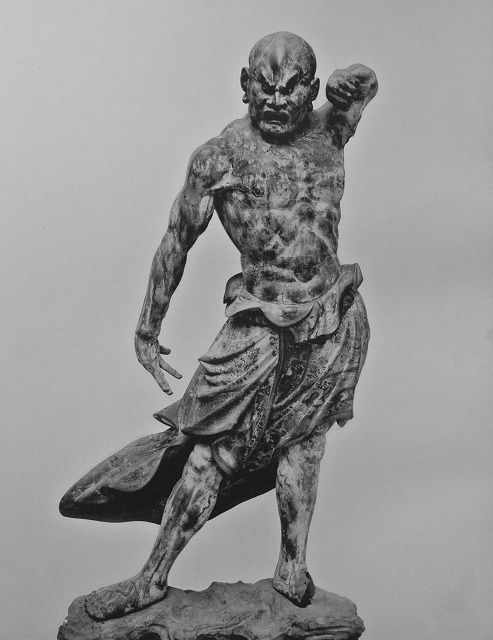

木造金剛力士像

金剛力士像は鎌倉時代に作られた像で、筋肉隆々、血管が浮き上がる迫真的で力強さを感じさせる動きのある像。

仁王像表現の頂点とされ、後世の金剛力士像の規範となった像。

高さが1.5mなのは奈良時代に須弥壇に安置していたのを復興したからで、その点も興味深い。

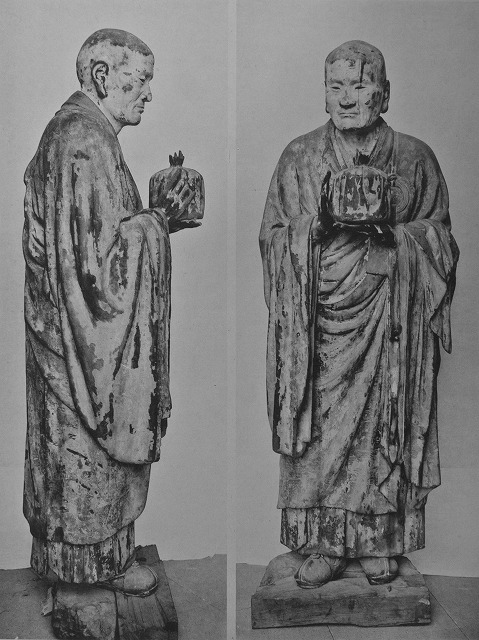

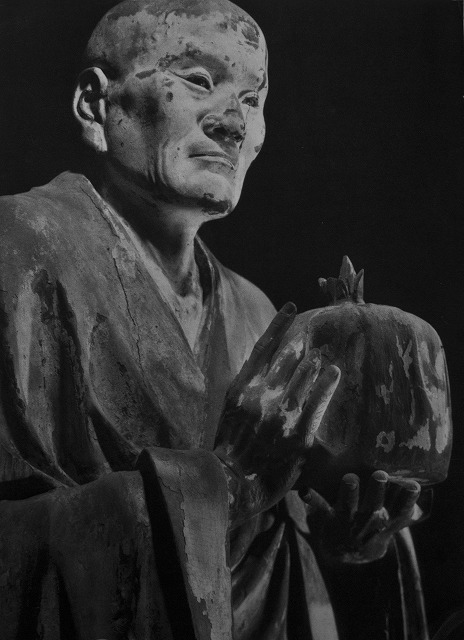

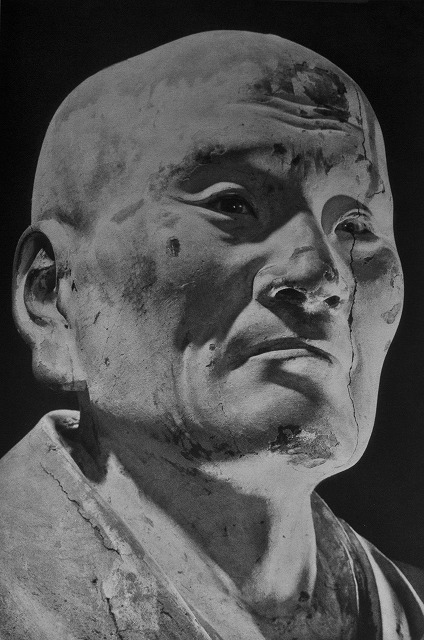

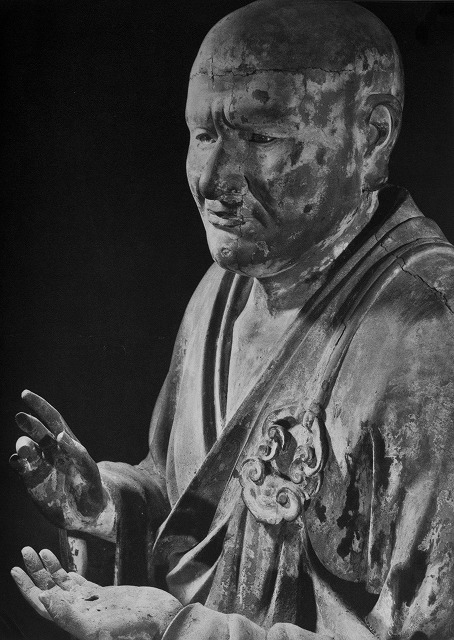

木造無著・世親立像(むじゃく・せしんりゅうぞう)(国宝)

北円堂には鎌倉時代に運慶を筆頭に作られた木造無著・世親立像が安置されており、鎌倉時代彫刻の代表作として知られている。

北円堂四天王のうち持国天

興福寺の仏像は中金堂・東金堂・国宝館の他に北円堂・南円堂にも安置されている。

春秋の特別公開時しか見れないが、こちらも傑作と謳われる仏像がある。

国宝館は奈良時代と鎌倉時代の仏像の評価が高いが、平安時代の仏像も素晴らしく、平安時代の仏像はお堂に安置されおり特別公開時に拝観できる。

多くの仏像を失ったとはいえ、素晴らしい仏像がたくさんある。

興福寺はかつてはどれだけ多くの仏像があり、どれだけ大きな力があったのかと思わされる。

個人的に感銘を受けるのが、奈良時代の仏像。

脱活乾漆造り(だつかつかんしつづくり)という、中が空洞の仏像。

持ち上げて運ぶことができるので火災からの焼失を免れ現存しているが、迫りくる炎の中、何人もの僧たちが必死に救出した仏像ということができる。

それらの仏像を現在目にしていると思うと、感慨深いものがある。

奈良時代に造られた八部衆像や十大弟子像が脱活乾漆造り

脱乾漆造の仏像は軽いと言われ、本によっては一体10kg以下とされているが、国宝館の展示には15kgとあり、それなりの重さがある。

両手に抱えて、或いは肩に乗せ一度に二体運ぶとなると、相当大変。

脱活乾漆造は非常に高価で作るのに手間がかかるので、平安時代以降は作られなくなる。

粘土で塑像を造り、そこに麻の布を一枚一枚貼り付け、乾燥した塑像の内側を掻き出して空洞にし、補強のために木の棒を入れて、漆を塗って作る。

漆は非常に高価で、また骨の折れる行程。

そうした点も気に留めてみるとまた鑑賞が充実するかと思う。

コメント