修学旅行の定番で奈良を代表する有名な観光名所、東大寺。

個人的には法隆寺と並ぶ奈良で一番好きな寺院で、かれこれ4回参拝している。

境内に点在する名所をすべてじっくり観たら1日かかってしまうが、それでも飽きずに1日居たいと思う。

そんな東大寺の、自分が思う魅力や見どころを書きたいと思う。

東大寺の基本情報

まずは簡単な東大寺の歴史を。

創建:8世紀前半

宗派:華厳宗

開山:良弁

開基:聖武天皇

年表

728年 金鐘山寺(きんしょうさんじ)。 聖武天皇が若くして亡くなった皇太子を弔うために建立

↓

741年 近光明寺(こんこうみょうじ)。 大和の国の国分寺になる

↓

743年 大仏建立の詔

↓

749年頃 東大寺と呼ばれるようになる

↓

752年 大仏が完成

↓

758年 大仏殿完成

東大寺は南都六宗の一つ華厳宗の大本山。

華厳宗は宇宙論とも言える壮大な仏の世界を教義とする観念的な宗派。

東大寺の起源は、聖武天皇が若くして亡くなった皇太子を弔うために建立した寺院が始まりとされる。

その後、大和の国の国分寺となり、743年に大仏建立の詔が出され、4年後に大仏が造られるようになると、その頃から東大寺と呼ばれるようになる。

奈良時代に全国の国分寺の上に立つ、日本の寺院を束ねる寺院として創建された。

大仏建立に貢献したのが行基。

行基は大勢の民衆を動員し大仏造営に大きく貢献したので、朝廷から仏教界の最高位である大僧正の位を日本で初めて贈られた。

行基は東大寺造営に協力する前は民衆のために活動し、社会的弱者のための救済施設をつくり、道路をつくり、橋を架け、溜池を造り、灌漑を行っていた。

当時禁止されていた、民衆に仏の教えくことをし集団で活動したため、朝廷から社会を乱す危険な存在と警戒され、弾圧された。

※奈良時代の僧は公務員であり国家のために祈り、経典研究をするのが本文だった

しかし政府が行う土木事業に協力することでその誤解を解き、布教活動が認められ 、東大寺の大仏殿を造る際は行基が必要とされ その期待に大いに応えた。

※行基についてこちら

年表続き

1180年 平重衡の南都焼討で焼失

↓

1185年 壇ノ浦の戦で平氏滅亡

↓

1186年 再建が始まる

↓

1195年 大仏殿落慶式

↓

1567年 東大寺大仏殿の戦で焼失(松永久秀・三好義継VS三好三人衆・筒井順慶・池田勝正)

↓

1709年 江戸時代中期に再建

142年ぶりの再建頃:東大寺

行基はじめ多くの人の協力により大仏殿が完成し(奈良時代の造営については後述)、鎮護国家の最重要拠点となったが、平安時代末期の治承4年(1180年)に、平重衡の南都焼討により大仏殿が焼失する。

※平重衡の南都焼討:平重衡と東大寺・興福寺が争い、その結果、東大寺と興福寺が焼失。

興福寺は皇族・貴族との繋がりが深く自力で復興できたが、東大寺は自力での再建ができす、鎌倉時代初期に幕府や朝廷はじめ多くの協力を得て再建した。

しかし室町時代末期、戦国時代の永禄10年(1567年)に、松永久秀が三好三人衆と筒井順慶と戦った際に再度焼失してしまい、江戸時代になってからようやく再建された。

※東大寺大仏殿の戦いは多聞山城の戦いとも呼ばれている

松永久秀・三好義継と三好三人衆・筒井順慶・池田勝正らが戦った

松永久秀が大仏殿を焼いたとされていたが、近年では異論もある

東大寺は二度の兵火により大仏殿が焼失し、二度の再建を経て現在に至っている。

そのため奈良時代の創建当初の建物と鎌倉時代の再建時の建物と、江戸時代の再建時の建物があり、それらを見比べると当時の建築様式を知れて面白い。

再建時に用いられた建築方法には当時の人たちの思いや苦労がその背景にあり、それらを思うといろいろな感情を覚え、時間を忘れてしまうほどだ。

急いで再建された鎌倉時代の南大門とその背景にある当時の人の思い

戦国時代の兵火を免れたのが、鎌倉時代に再建された南大門。

南大門は平安時代の962年に大風で倒壊し、鎌倉時代に大仏殿が再建された際に一緒に再建された。

その際、再建を急いだため装飾にこだわった豪華な門にせず、大仏様という宋の技術を使って、少ない木材で短期間で組み立てられた。

大仏様は天竺様とも呼ばれている。

鎌倉時代、東大寺の再建が急がれたのは、人びとの不安を抑えるためだったという。

鎌倉時代も依然、東大寺は全国の国分寺の上に立ち、それらを護る特別な寺院だったため、東大寺をいち早く再建し社会全体を安定しようとした朝廷や寺社の意図があった。

平安時代末期は沢山の人が亡くなった。

源平の争乱の前には疫病や大地震が起こり多くの人が亡くなったが、源平の戦いが始まると大仏殿が焼かれ、養和の大飢饉が起こり、戦いが全国に広がり長期化し、更に多くの人が亡くなった。

当時の人は亡くなった人の霊が天災を引き起こし国を更に悪くすると恐れ、国を良くするには死者の霊を供養し国を浄化しなければならないと考えた。

それで東大寺の再建を急いだ。

怨霊信仰があったことが知れると同時に、当時は社会が非常に不安定な状態だったことが分かる。

南大門の建築上の見どころ

再建を急ぐために用いられた大仏様は、少ない木材で短期間に一気に組み立てる工法だった。

お金をかけずに大きな建物を造るコスパに優れた工法である。

大仏様の分かりやすい特徴が天井が無いところ。

直径1m近くある柱が屋根まで真っすぐ伸びている。

南大門を観る際は是非天井を見上げて、柱の長さや天井の高さを感じてもらいたい。

大仏様の特徴の一つに挿肘木がある。

一般的には柱の上に組物を置くが、ここでは柱に組物を差し込んでいる。

貫という横木も貫通させている。

そうすることで細い木材で大きな建物を建てることができるようになった。

これほど大きな柱に深い穴を抜き通すには正確さが必要となる。

再建した鎌倉時代は道具が発達して、それまでできなかった建築が可能になったことを表している。

柱の高さは約19m、門の高さは約25m、門としては日本で最大級の大きさ。

南大門を再建した鎌倉時代は、既に奈良周辺には大きな建物に使える木が無くなっており、木材の選定や運搬に相当苦労したという。

南大門は調べても分からなかったが、大仏殿の柱の方は備前国や周防国から持って来たらしい。

※備前国:現在の岡山県東南部と兵庫県赤穂市、瀬戸内海の島の一部。周防国:現在の山口県

鎌倉期の再建の功労者 重源

大仏様を取り入れたのが三度宋に渡ったことがある重源である。

東大寺再建の責任者になった時には既に60歳を越えていたという。

重源は宋の技術を一方的に取り入れるのではなく、日本の技術を混ぜ融合を図り、また宋の人が仕切る現場に日本人を参加させ、積極的に新しい技術を取り入れさせたという。

重源が精力的に活躍したおかげで大仏殿は南都焼討の翌年に、まだ戦時中であるにもかかわらず再建が始められ、平氏が壇ノ浦で滅んだ5ヵ月後には大仏開眼が行われ、その5年後には大仏殿の上棟式が、

さらに5年後には落慶式が行われた。

そして4年後に南大門が上棟し、さらに4年後に仁王像が安置され 完成する。

年表

1180年(治承4年) 平重衡の南都焼討で大仏殿が焼失

↓

1185年 大仏開眼 1190年大仏殿の上棟式

↓

1195年 大仏殿落慶式 1199年南大門の上棟

↓

1203年 金剛力士像安置

それにしても立派な柱だ。

東大寺の南大門は極力装飾を排除しているので華やかさがなく、荒削りの美しさがある反面、寂しさや物足りなさも感じられる。

そのためか、後の時代では大きな建物に大仏様が使われることは無くなっていった。

しかし一見粗野に見えるこの南大門には洗練された美しさがあり、また豪快さが感じられる。

再建が急がれた当時の時代背景を想うと、この大仏様で建てられた南大門が素晴らしいものに思える。

ついでに、南大門の正面(上の写真は背面)の柱の下には幾つもの火縄銃の銃痕がある。

1567年に松永久秀と三好三人衆の戦の際のもので、一番下の穴には未だ弾がめり込んで残っているのだそう。

1567年は織田信長が斎藤氏の稲葉山城をようやく奪った年で、この時期に既に火縄銃が実践に使われていたことは興味深い。

特異な金剛力士像

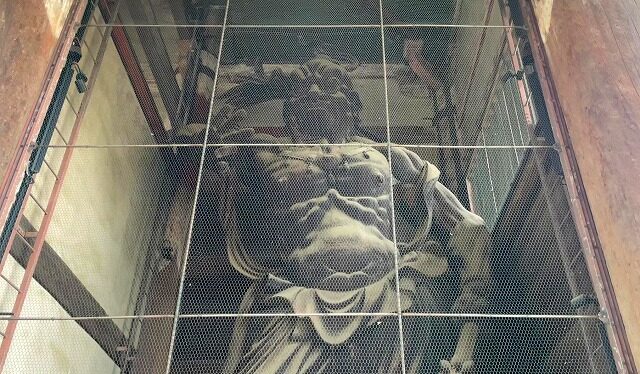

そして東大寺の南大門といえば、金剛力士像が有名で多くの参拝客と修学旅行生が写真に収める。

運慶・快慶が造ったことで有名だが、運慶・快慶を含む4人の大仏師と、その配下にいる大工や彫り師が分担制でパーツを造り、組み立てられている。

その期間、僅か69日間という。

※72日という説もある

細かい部分も含めると3千点近くの部材があり、すべて檜を使っているのだそうだ。

高さが約8.4mあり国内で最大で、一般的な阿像と吽像の配置が逆になっている。

また普通は南を向いているが向かい合っている。

そしてなぜこれほど大きなものが造られたのか分かっていない。

華厳宗の広大な宇宙観を表しているからだろうか。

たくさんの死者の霊から東大寺を守るためだろうか。

両方ある気がする。

1180年に始まった源平の争乱は5年後の壇ノ浦の戦いで終わったがら1189年の奥州征伐を含めると、約10年も戦乱が続いたことになる。

それだけ多くの人が亡くなった時代背景が関係しているのではないだろうか。

※奥州征伐:源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした戦い

南大門だけでも十分見ごたえがある。

コメント