東大寺はとにかく見どころが多い。

修学旅行生はじめ多くの観光客は南大門と大仏殿、東大寺ミュージアムを観て東大寺の拝観を終わらせると思うが、東大寺には他にも見どころがある。

という訳で、前回・前々回の記事で紹介した場所以外の東大寺の名所を紹介したいと思う。

日本三名鐘の大鐘楼

大仏殿の東(右)には雰囲気のある石畳があり、その上に大鐘楼がある。

この石畳がいい。

東大寺は境内が24時間開放されているので、早朝や夕暮れ時に歩きたい。

石段を上った先に見えるのが、大きな鐘楼。

梵鐘は高さ約3.8m 26tの大きな釣鐘(つりがね)。

※正確には385.5cm 26.3t

鐘楼は鎌倉時代の承元年間に再建されたもので、重い鐘を支えるために軒が反り返っているのが特徴。

※承元年間:1207~1211年

大仏様が取り入れられていて貫という横木が柱を豪快に貫通しているのも見どころの一つ。

※大仏様の特徴は前半の南大門を参照

撞木(しゅもく)という鐘を撞く木にはケヤキが使われている。

鐘楼は栄西が再建。

栄西といえば臨済宗の開祖でありお茶を広め建仁寺を建てた人物。

鎌倉時代の東大寺の復興に大きな功績のある重源の後を継いで、栄西が東大寺の復興にあたった。

栄西は重源と共に宋に留学した経験があったらしい。

※重源の功績は前半の南大門を参照

梵鐘は東大寺が創建された時に造られたもので、国宝に指定され、毎晩八時に撞かれている。

※2/26~3/14は19時に撞かれ3月1日~3月14日の

修二会の期間は深夜1時にも撞かれる

日本三名鐘の一つに数えられ、鐘の音が長く響き「奈良太郎」の愛称で親しまれている。

※日本三名鐘は他に神護寺、三井寺、平等院、知恩院、方広寺の鐘も挙げられる

二月堂から聞こえる鐘の音を聞きたい方は↓

鐘楼の近くには俊乗堂 行基堂 念仏堂がある。

俊乗(しゅんじょう)とは重源のことで、重源をお祀りしたお堂。

江戸時代に東大寺を再建した公慶(こうけい)が重源の偉大な功績を讃え菩提を弔うために建てた。

行基堂は江戸時代に造られたお堂で、奈良時代の東大寺の建立に貢献した行基を文殊菩薩の化身として祀っている。

念仏堂は鎌倉時代に建てられた地蔵菩薩を祀るお堂。

東大寺では奈良時代の創建に大きな功績を残した四人の人物を四聖として崇めている。

聖武天皇 菩提僊那 行基 良弁の四人

菩提僊那(ぼだいせんな):東大寺大仏殿の廬舎那仏の開眼供養の際に導師を務めた僧、唐からの渡来僧。

良弁:東大寺の前身となる金鐘山寺の僧、東大寺建立の功績により東大寺初の別当に。

東大寺最古の建物の法華堂(奈良時代の遺構)

更に東に進み石段を上がると法華堂が目に入る。

変わった屋根の建物で、これは元々別々だった建物をくっつけたため、このような形になっている。

向かって左の部分が奈良時代に造られた正堂(しょうどう)で、右の部分が鎌倉時代に造られた礼堂(らいどう)。

鎌倉時代の再建時に重源によって造られたといい、正堂は寄棟造、礼堂は入母屋造で、違う時代に造られた屋根の形が異なる建物を調和させている美しさが多くの参拝者から賞賛されている。

以前はこのお堂の良さが分からなかったが、寺院をお参りしているうちに素晴らしいものに思えてきた。

法華堂は天平5年(733年)の創建と伝えられ、東大寺で最古の建物とされている。

旧暦3月に法華会(ほっけえ)が行われたため法華堂や三月堂と呼ばれているが、元々は華厳宗の経典の華厳経が講じらた東大寺の根本道場だったという。

※法華会とは、法華経を講説する法会

※法華堂の拝観時間は8:30~16:00

東大寺には奈良時代の遺構が三つあり、正倉院と法華堂 転害門がそれにあたる。

法華堂は本堂の部分が奈良時代の建物で、大仏の造営よりも古いといわれている。

※正確には非公開の本坊経庫と手向山八幡宮宝庫も奈良時代の遺構

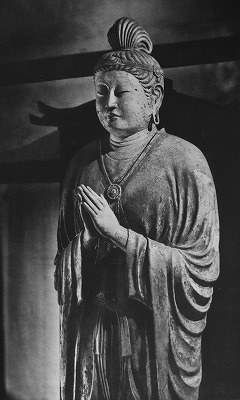

お堂の中にはご本尊の不空羂索観音立像(ふくうけんさくかんのんりゅうぞう)が安置されていて、その周りに8体の仏像が並んでおり、そのすべてが奈良時代に造られた国宝。

※12月16日のみ秘仏の執金剛神が祀られる

※御本尊の両脇に梵天・帝釈天像、前に阿像・吽像の金剛力士像、四隅に東西南北を護る四天王像が

配置されている見ごたえのある堂内

不空羂索観音の不空とは獲物を漏らさず獲ることを意味し、羂索とは漁で使う網を指しており、不空羂索観音は人々を漏らさず救う観音さま。

無病息災をはじめとした20もの御利益があり、十一面観音菩薩の倍の御利益があると信じられ、仏教が鎮護国家を担った奈良時代に不空羂索観音の信仰が流行した。

お堂の中には腰を下ろせる畳の空間があり、そこで静かに奈良時代に造られた9体の像と向かい合うことができる。

宇佐八幡宮から神様をお招きした手向山八幡宮

法華堂の隣には手向山八幡宮が鎮座してる。

奈良時代の天平感宝元年(749年)、大仏を造った際に宇佐神宮から御祭神をお招きしお祀りした神社。

宇佐神宮の御祭神の八幡さまは仏教の守護神で、中世以降 応神天皇と習合して戦の神となり、軍神八幡神と信奉された。

鎌倉 室町 江戸と武士が統治する時代が続いたので、八幡宮は信仰を集め 現在は日本で一番多い神社になっている。

当初は大仏殿近くの鏡池に鎮座していたが、鎌倉時代に北条時頼により現在の地に遷座したと説明板に書かれている。

鳩は八幡神の使いなので、八幡神社では鳩の絵がよく見られる。

こちらは奈良時代に建てられた校倉造の宝庫で、正倉院と同じ造りと言われている。

東大寺に残る奈良時代の遺構は正倉院と法華堂 転害門の三つとされているが、正確にはこの倉と非公開の本坊経庫も奈良時代の遺構と思われる。

奈良時代に造られたのか断定できないからか、あまり知られていない気がするが、貴重な遺構なのではないかと思う。

法華堂と手向山八幡宮の間にも校倉の倉庫があり、こちらは法華堂経庫と呼ばれている。

江戸時代に移築されたもので、鎌倉時代の修理により中世の姿になっている。

手向山八幡宮の宝蔵だったが、明治の神仏分離で東大寺に帰属している。

※

江戸初期までは正倉院の西約150mにあったらしい

法華堂の道を挟んだ隣には四月堂がある。

旧暦4月に法華三昧会が行なわれたことから、四月堂、または三昧堂と呼ばれている。

平安時代に創建されたと伝わるお堂で、二重寄棟造が特徴。

※治安元年(1021年)もしくは治暦3年(1067年)に創建されたと伝わる

修二会が行われる二月堂

法華堂の左には二月堂がある。

二月堂は旧暦2月の修二会(しゅにえ)を行うために建てられたお堂なので二月堂といい、現在の建物は江戸時代に造られたもの。

修二会とは過ぎ去った前年の穢れを祓い、来るべき新年の国家の平安や豊穣を祈る法要で、朝廷の保護を受けた南都七大寺を中心に奈良時代に盛んに行われた行事。

※南都七大寺:東大寺・興福寺・元興寺・大安寺・西大寺・薬師寺・法隆寺

現在では3月1日より2週間にわたって行われているが、元々は旧暦の2月1日から行われていたので二月に修する法会という意味で「修二会」と呼ばれている。

大仏殿が二度の兵火で焼失した時も修二会は行われ、天平勝宝4年(752年)に始められて以来、途絶えることなく現在まで続けられている。

※令和7年(2025年)で1274回目を迎える

二月堂の前にある興成(こうじょう)神社は修二会を守護する三つの社のうちの一つ。

※他二つは飯道・遠敷神社

石段の手前の段には流水や亀甲、唐草といった縁起のよい文様が刻まれている。

上の段にも青海波や網代、菱の文様がある。

手水舎の水は飲めるとある。

天井には龍と方位盤のようなものがあり、江戸時代の意匠と思われる。

絵馬を掛ける木には文政の元号が刻まれている。

※

文政年間:江戸時代の1818年~1830年

シーボルト事件が起きた時代

フェートン号事件やゴローニン事件が起きた文化年間と水野忠邦の天保改革の間の時代

石段の更に上には飯道(いいみち)神社があり、滋賀県甲賀市の修験霊場から勧請した神社とのこと。

こちらも修二会を守護する社。

明治時代に奉納された絵馬。

昭和のものもあるが色がかすれているのはもっと古いものかと。

舞台の上からは大仏殿や、その先にある奈良の市街地を見渡すことができる。

二月堂の舞台も24時間開放されていて夜に来ることができ、ここから観える夜景が人気。

緑が多いのも印象的です。

実際に夜に8時に東大寺の鐘を聞きにここに来たが、夜景は良かったが行き交えりの夜道が暗いのでお勧めはできない。

二月堂の中には入れまないが外からご本尊の十一面観世音菩薩を参拝することができる。

修二会は正式には「十一面悔過法要(けかほうよう)」といい、修二会の期間中は練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる11人の僧侶がお堂で行を行う。

その際、お堂の中を走り、額や両ひじ・両ひざを床に激しく打ちつける五体投地が行われる。

二月堂のもう片方の石段は雰囲気のいい階段状の回廊がある。

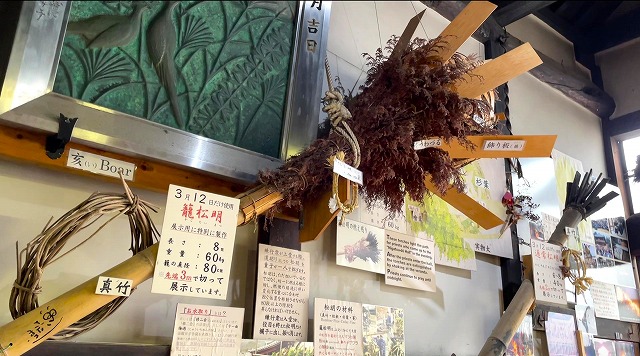

二月堂の隣には休憩所があり、こちらでは修二会で使われる実物大の松明を見ることができる。

二月堂では3月12日の深夜に観音さまにお供えする水を井戸から汲み上げるお水取りが行われ、その時に道明かりとして大きな松明に火がともされる。お松明と呼ばれ全国に知られている行事。

3月12日にだけ使われる籠松明は一際大きく、先端3mを切ったものが展示されているが、法会で使われる時は長さが8m重さが60kgあるとのこと。

通常で使われる松明は先端2mを切ったものが展示されており、長さは6~8m重さ40kgある。

以前3月に来た時はお松明で使われた杉の燃え差しのおすそ分けがあった。

半紙などで巻き、水引きなどの紐で結び、厄除け、特に火災除けに玄関や台所などに下げるのがいいとされる。

また小さい葉を財布に入れておくと厄除けや金運アップにいいとされている。

明治2年に作られた約150年前の湯釜はまだ現役で使われていると書かれている。

仏前や墓前に供えるシキミの説明も勉強になる。

シキミは抹香や線香の原料になるモクレン科の植物で、修二会の期間、シキミの五枚葉を祭壇にお供えし、14日間毎日取り替えるのだそう。

「線香くさい」「仏教くさい」という意味を表す「抹香くさい」という言葉は、この木の香りに由来している。

シキミは株や果実に毒があり「悪しき(あしき)実」と呼ばれていたのが略されて「シキミ」になったことも説明にある。

瓦土塀が美しい東南の道

二月堂から正倉院に向かう道には雰囲気のいい土塀がある。

大仏殿の裏に繋がっていて二月堂の裏参道と呼ばれている。

土の塀に瓦を入れることで水捌けが良くなり強度が増す瓦土塀で、唐招提寺の開山御廟でも見た。

大湯屋は重源上人が修復したとも延応元年(1239)に新造されたともいわれる。

大仏殿の裏に来るとかつては講堂と僧坊があった跡があり、講堂の礎石が残っている。

講堂は奈良時代の創建以来、三度焼失し現在は再建されていない。

かつては講堂を囲むように東北西の三面のコの字に僧坊が並び多くの僧侶が生活していた。

後述する戒壇堂で戒律を授かり、正式な僧侶となった僧たちが暮らした跡である。

ついでに、東大寺の僧坊が手狭になったので唐招提寺が造られた。

住む場所がなくなりなくなく故郷に帰る僧が増えたので、鑑真が唐招提寺を造りそこに僧坊を設けた。

東大寺は緑が多い。

イノシシ注意の看板

大鐘楼にはサルの被害注意の看板があった

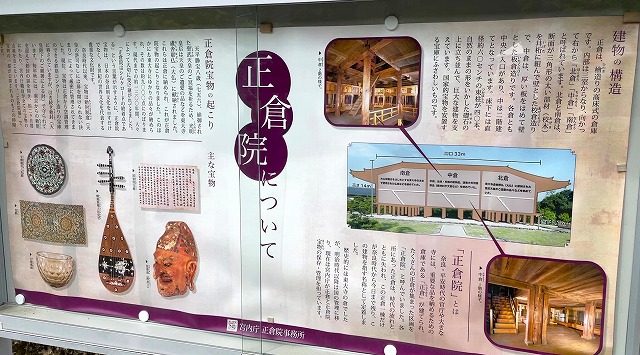

奈良時代の遺構 正倉院

大仏殿から5分ほど歩くと、有名な正倉院がある。

宮内庁の管轄で観れる時間が限られていて、土日は公開されていないが、東大寺に来たからには観ておきたい建築物。

※月曜~金曜の10:00~15:00のみの公開

東大寺は大仏殿が二度の兵火に遭ったが、正倉院は兵火を免れ、火災や雷、盗賊からの被害も免れ、千年以上もの長い間、宝物類が守られてきた。

鎌倉時代に雷が落ち、江戸時代には東大寺の僧が宝物を盗んで磔になり、また床下で貧しい者が焚き火をしたことが記録に残っている。

よく千年以上もの間、盗賊の手から守られてきたものだ。

それだけ東大寺での秩序が厳しく保たれていたと考えられる。

門前町含め部外者への警戒意識が高く、変な者の侵入を防いできた歴史があったと言われている。

正倉院はあらゆる階層の人が使った物が残されている点に、その価値がある。

天皇の遺品等の当時の最高級の品々だけでなく、東大寺で働く非正規の役人の衣服や道具も残されている。

3分の1が宝物類、3分の1が東大寺の法会で使われた道具類、残りの3分の1が写経生の文房具や衣類等といわれている。

鑑真が唐や西域からもたらした薬や薬草も残っているといわれている。

また正倉院には奈良時代の古文書(こもんじょ)が1万点以上あり、これは昔は奈良時代の古文書の99%にあたるものだった。

正倉院が残っていなかったら奈良時代のことは今よりももっと分かっていなかったということだろう。

後に平城宮跡で木簡が大量に発見され、正倉院以外の史料が増えたが、それでも正倉院の存在は大きい。

ついでに、正倉院は今では固有名詞だが、昔は役所や寺の倉を正倉と言い珍しいものではなかった。

日本の各地にあった。

それと、昔は校倉造りが保存状態がいい理由と言われていたが、現在ではそれは関係なく、保存状態がいいのは一つ一つの容器に入れて保管したためと言われている。

正倉院は実際に目にするとその大きさに驚く。

高さ14m、床下2.7m、奥行き9.4m、間口が33mもある。

南倉・中倉・北倉の三つの部屋があり、二層になっている。

毎年11月に奈良国立博物館で行われる正倉院展では、数千点収蔵されている宝物のうち、数十点しかお目にかかれないので、一生のうちに正倉院の品々を全てを観ることはできない。

奈良時代の遺構 転害門

正倉院からさらに西に進むと転害門(てがいもん)がある。

訪れた5月は既に日差しが強く歩くのが大変で、夏はとても歩けないと思う。

転害門は大仏殿の北西の離れた場所の、大仏殿から10分ほど歩いた場所にある。

法華堂と正倉院とともに東大寺に残る奈良時代の遺構の三棟のうちの一つ。

正確には非公開の本坊経庫と手向山八幡宮宝庫も奈良時代の遺構だが。

大仏殿から離れているため兵火から免れ奇跡的に残った。

八足門で奈良時代の門の造りを伝えている。

表側は鎌倉時代に改修された際に大仏様が一部用いられており、裏側は奈良時代当初の木材を用いた和様となっている。

表側は貫という柱を貫通させた横材や、木をそのまま使った柱も見どころの一つ。

元々生えていた木の向きを変えずにそのまま柱にし、奈良時代の大工さんが木の特性を活かしてこの門を建てたことがうかがえる。

転害門には注連縄がかけられている。

これは大仏建立の成就を願い宇佐八幡宮の分霊を迎えた際に、転害門から入られたので注連縄がかけられたとされている。

注連縄は現在も4年に一度新調され、秋分の日にかけ替えられている。

基壇の中央には神輿を安置するための石が据えられていて、天井は、後の時代に改められたらしいが、格式の高い格天井になっている。

秋になると八幡さまを遷座して神楽を奉納する「転害会(てがいえ)」という行事が現在も行われている。

※遷座:神体、仏像などをよそへ移すこと

大仏建立の完成を願うために、また東大寺を守護するために、九州の宇佐八幡宮から神様が勧請されたとは興味深い。

興福寺が春日大社を造る際に、鹿島神宮から武甕槌命(タケミカヅチノカミ)を勧請したのが始まりとされているが、それが東大寺でも行われた。

(春日大社は社殿を造る以前に御祭神を勧請しているので、東大寺よりも古いとされている)

強力な神さまであれば必ずしも土着の神さまでなくてもよく、逆に遠くの地域から勧請した方が強い力を発揮すると考えられていたらしい。

転害門の先にある町は京街道に面していたため、平安時代末期から民家が建ち並び、中世以降には東大寺に属する郷ができ、江戸時代は旅宿として発展した。

戒壇堂

転害門から南に進むと戒壇院戒壇堂がある。

鑑真がもたらした正式な授戒が行われた場所である。

鑑真は東大寺で聖武天皇をはじめ440人に戒律を授けたが、当初は大仏殿の前で行われ、翌年に現在の場所に戒壇堂が造られた。

治承4年1180年の兵火で焼失したのち幾度も火災で焼失し、現在の建物は江戸時代に再建されたもの。

ここで戒律を授かり正式に僧となった者たちが、先ほど紹介した僧坊で暮らし、学問に励んだ。

大仏が造られた当初、日本には正式な授戒制度がなく、正式な戒壇での受戒が行われていない日本の僧は唐では一人前の僧に見られず見習いとされていた。

鑑真が来日し東大寺で正式な授戒制度が始められたことで、日本の仏教がようやく唐に引けを取らないものになった。

その意味では戒壇や鑑真は東大寺の歴史で大きな存在である。

戒壇堂の中には四方を守る護法神である四天王像が祀られている。

四天王は飛鳥時代から信仰があったという。

戒壇堂の四天王は天平時代の傑作として有名。

壇上には多宝塔が置かれ御本尊として祀られている。

その中に釈迦如来像と多宝如来像が安置されている。

江戸時代に造られたものだが以前から仏塔が壇上に置かれたいたという。

なぜ多宝塔が御本尊なのか、中にいらしたスタッフの方に聞いてみると、法華経の教えを表しているという。

多宝塔と言えば密教が有名(その中でも高野山の多宝塔が有名)だが、密教で建てられている塔とは意味合いが違うとのこと。

密教の多宝塔の中には大日如来が祀られているが、戒壇堂では多宝如来と釈迦如来が祀られている。

これは法華宗と日蓮宗で見られる形。

法華経あるいは法華経の教えは鑑真が持ち込んだもので、それが表されているとのことだった。

鑑真は戒律だけでなく天台宗の経典や舎利信仰はじめ、仏教に関するあらゆるものを日本にもたらしたとされているので、その一つに法華経があったということらしい。

西塔跡

戒壇院の南の方には西塔跡がある。

大仏殿に昔の東大寺の模型がありそれでかつて東西に塔があったことを知れるが、その高さ100m近くあったという。

七重塔が東大寺には東西に立っていた。

西塔は934年に雷火で焼失、東塔は1180年に兵火で焼失。

1227年に再建されるも1362年に雷火で再び焼失した。

詳しくは分からないが、大体この辺りかと思われる。

東大寺ミュージアム

南大門の南には東大寺ミュージアムがある。

大仏殿との共通券だと入場料が安くなる。

入り口には大仏さまの手のひらのレプリカがあり、掌から指先まで約3mある。

奈良時代の傑作として名高い彫刻を間近で観ることができる。

コメント