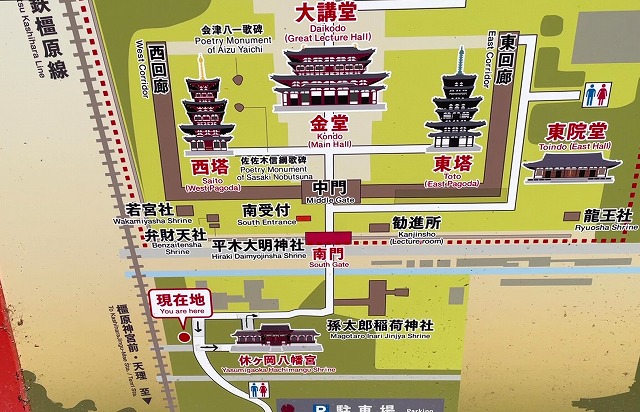

休ヶ丘八幡宮

南門の近くには休ヶ岡八幡宮(やすみがおかはちまんぐう)がある。

薬師寺を守護する神社で明治時代の神仏分離で離された。

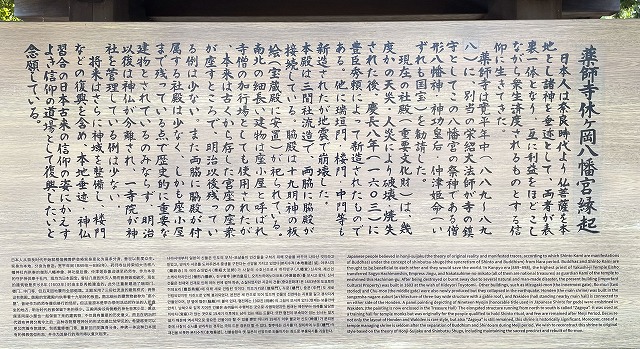

平安時代前期に大分県宇佐八幡宮から現在の地に勧請された神社で、薬師寺を参拝する際はまず休ヶ岡八幡宮から参拝することが習わしとされていた。

※寛平年間(889年~898年)に

奈良時代の東大寺と平安時代の大安寺に、宇佐八幡神が勧請された時に、途中ここで神輿(しんよ、みこし)を止めて休めたことが神社の名前に由来しているといわれている。

現在の社殿は慶長8年1603年に豊臣秀頼によって造営されたものが、後に数回改修を経たものなのだそうだ。

※補足:天平勝宝1年749年、宇佐八幡神が大仏を拝もうと東大寺に行く途中、神輿(しんよ)をここでとめて休んだという。

貞観1年859年に大安寺の行教(ぎょうきょう)が宇佐八幡を男山(京都八幡市)に勧請する時もここで神輿を休めた。

この因縁により平安時代に八幡神を勧請したという話が伝わる。この話に名前は由来する。

※『週間古寺をゆく 薬師寺』より

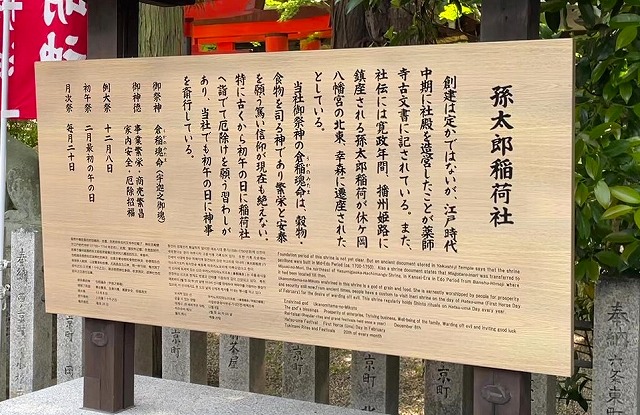

孫太郎稲荷神社

薬師寺の南門と休ヶ丘八幡宮の間には、孫太郎(まごたろう)稲荷神社が鎮座している。

休ヶ丘八幡宮の末社で、江戸時代初期に姫路からこの地へ遷られた神社と伝えられている。

古くは栃木県佐野市に創建され、分霊が姫路城下に祀られ現在の地に遷された神社で、御祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、事業繁栄、商売繁盛、家内安全、開運招福の御神徳があると信仰されている神社だ。

南門からや薬師寺に参拝した時、参拝する地元の方が複数おり、地元の信仰を集めていることを感じた。

感想

薬師寺は知識が深まり好奇心が満たされる。

参拝する度に新たな学びがあり感銘を受ける。

三重塔 東塔と西塔こちらを見比べることによって、

文化財の修理や保存のあり方を知れ、東僧房ではイランやシルクロードをわたってきた海外の神さまや文化について知れ、台湾の檜を見れる。

もちろん金堂や講堂も見どころがある。

寺社参詣が有意義なものになる、楽しめる、そんな知識を得られる場所でだ。

薬師寺に参拝される際は唐招提寺や法隆寺もセットで訪れることが多く、あまりゆっくりできないかと思うが、是非時間をかけてじっくり参拝していただきたい魅力の多い寺院である。

コメント