この記事では唐招提寺のメインの金堂・講堂を紹介する。

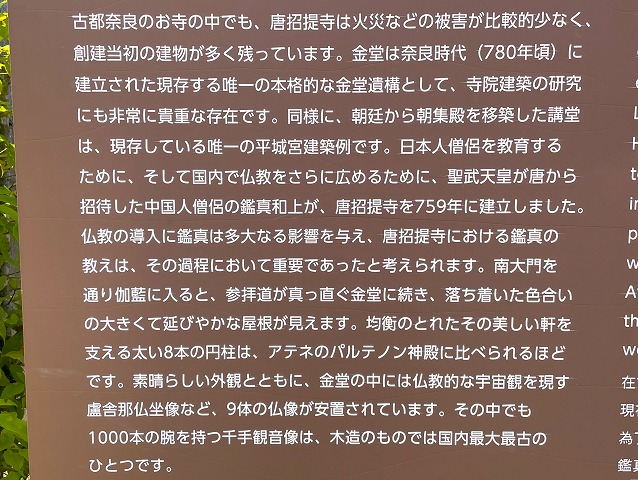

唐招提寺は戒律の研究と実践を行う律宗の総本山で、古都奈良の寺院の中でも火災などの被害が比較的少なく、創建当初の建物が多く残っているのが魅力。

南大門

唐招提寺の入り口の南大門。

昭和35年1960年に平様式で再建された門で、それほど古くはないが、天平期の寺院の姿を知れ、また風化した柱がいい味を出している。

唐招提寺は創建時は唐律招提と呼ばれ、一般的には唐の律を学ぶ道場という意味だといわれている。

が、読んだ本には、唐は大きいという意味があり、招提は各地から集まった僧たちが住む所を表しているとあった。

※『古寺をゆく4 唐招提寺』より

鑑真の教えによれば戒を受けた者はその後5年間、寺院で勉学に励まなくてはならず、当初受戒者たちは東大寺の戒壇院付属の僧坊で学んだ。

しかし手狭になり泣く泣く田舎へ帰る者が出るようになった。

そこで鑑真が唐招提寺を造り、戒を受けた僧が学問を学べるようにしたという。

金堂

南大門から境内に入ると正面に金堂がある。

奈良時代に造られた現存する唯一の本格的な金堂の遺構。

つまり現存する奈良時代の金堂は唐招提寺にしかないということ。

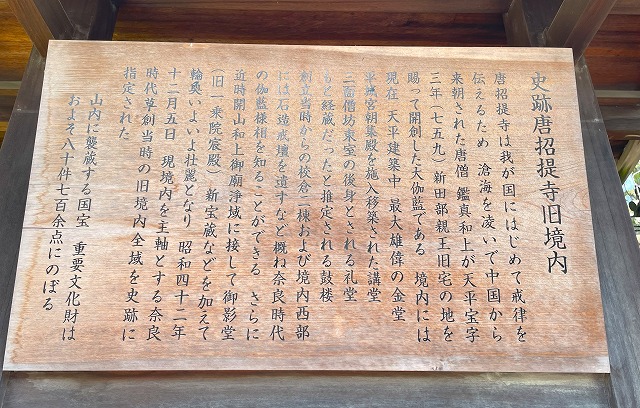

南門の説明板でなく向かって右に離れた所に説明板に書かれている。

門から金堂の間に余分なものがない簡潔な造りで、戒律をもたらした鑑真らしさが感じられるが、昔は金堂の前に中門があり、金堂と繋がる回廊があったらしい。

また東には東塔と呼ばれる五重塔があった。

金堂は国宝で8世紀後半780年頃の建立とされ、中には御本尊の廬舎那仏座像や、木像のものでは国内最大最古の千手観音像が安置されている。

廬舎那仏座像は3mを超え、その隣には3mを超える薬師如来立像と、5mを超える十一面千手観音菩薩立像が安置されており見ごたえがある。

盧舎那仏は梵網経の教主なので御本尊となっている。

梵網経は唐招提寺で最も重要視される経典で、梵網経の教えに従い律宗では、戒を受けた人が衆生を救う、実践を伴う活動をしていた。

鑑真の個人のお寺、私寺として始まった創建当初は、講堂と経蔵、宝蔵があるだけで、金堂は鑑真の弟子の尽力により完成したといわれている。

金堂の特徴はシンプルさ。

法隆寺も薬師寺も金堂は重層で裳階(もこし)があるが、唐招提寺は平屋。

屋根の造りも、法隆寺や薬師寺が格式の高い入母屋造りなのに対し、唐招提寺は寄棟造り。

現在の屋根は江戸時代の修理で2.8m高くなっており、創建当時はもっとのんびりとした緩い勾配だった。

かつての唐招提寺の姿は平城宮跡歴史公園内にある、平城宮跡資料館で知れる。

正面は壁がほとんどない三つの蔀戸(しとみど)が開いた、開放的な造りとなっていて外から仏像が見える。

天井画は建立時に鑑真に同行した弟子が描いたもので、相当の絵の技量があったことが分かる。

講堂

金堂の奥に講堂がある。

国宝で講堂は入母屋造りだが、単層の平屋なのでこちらも控えめな造りといえる。

法隆寺や薬師寺が官寺という国のお寺だったのに対して、唐招提寺は私寺だったため、遠慮がちに造ったと思われる。

資金集めに苦労したからともされているが、戒律をもたらした鑑真らしさが感じられる、シンプルですっきりとした建物となっている。

現在の姿は鎌倉時代の改造によるところが大きく、以後も改修の手が加えられているが、それでも天平時代や平城宮の面影をとどめる唯一の建築物として大変貴重である。

講堂は平城宮の建物を移築・改修したもので、奈良時代の木材や建造物が今もなお残っている。

講堂が残っているおかげで平城宮のことが分かる、貴重な建物だ。

※平城宮の東朝集殿を移築・改造した。

朝集殿とは高い位の役人が出仕する際に衣服を整えた建物。

奈良の古寺では、講堂の遺構はごくわずかしかないので、その点でも貴重。

かつてはどの寺院にも講堂があったが、後になると必要性があまりなくなり、再建されることが少なく、講堂の遺構はほとんどないという。

奈良時代のものは唐招提寺の講堂と法隆寺の伝法堂

平安時代のものは法隆寺の講堂だけなのだそうだ。

※『奈良の寺々 古代建築の見かた』より

講堂の中には3m近い高さがある御本尊の弥勒如来坐像と、持国天・増長天立像の他、多くの仏像が安置されており、こちらも見ごたえがある。

一般的には唐招提寺は、金堂よりも講堂が先に完成した説明される。

普通、寺院は御本尊を祀る本堂の金堂から造るが、唐招提寺は道場が先にできていて、学問の寺という特色があると言われる。

しかし読んだ本には、瓦から判別すると金堂は講堂よりも先に建てられたと考えられるのだそうだ。

また講堂の木材は鑑真の生存中に平城宮から移築されたと言われているが、瓦を調べると鑑真が亡くなった後に、平城京から長岡京に遷都した時に運ばれたのが正しいことになる、とあった。

※『奈良の寺―世界遺産を歩く―』より

どちらが正しいのか分からないが、一応、両方の説を紹介しておく。

コメント