創建と中世まで

猿沢池から参拝すると、興福寺が高台にあることが分かる。

興福寺はかつては平城宮を見渡せ、東には春日原始林がある絶好の場所にある。

春日原始林から流れる水は興福寺だけでなく、都の貴重な水源地でもあった。

こうした場所にあることから、興福寺がいかに創建時大きな力を持った権力者によって建てられたかが分かる。

興福寺は669年に藤原鎌足の妻が、夫の病気の回復を祈り現在の京都市山科に創建した寺院が起源。

藤原京の遷都にともない飛鳥に移り、その後和銅3年710年の平城京遷都にともない現在の地に移り、鎌足の子・不比等が伽藍を建て興福寺と名付けた。

※669年 山階寺建立→672年 厩坂寺(うまやさかでら)→710年 興福寺

法相宗の大本山で、法相宗は南都六宗で一番栄えた宗派。

興福寺が法相宗だったから法相宗が栄えたと言ってもいいのかもしれない。

※法相宗については薬師寺の冒頭を参照

興福寺を建てた藤原不比等は、大化改新で活躍した中臣鎌足の子で、大宝律令を施行し平城京を造った人物。

※法治国家を整備し貨幣制度を整備した人物としても知られる

不比等は東大寺の大仏殿を造った聖武天皇の祖父にあたり、不比等の4人の息子は藤原四家(ししけ)を興した。

※藤原四家:南家・北家・式家・京家

後に北家が隆興する

藤原氏の権力基盤を築いた不比等が建てた興福寺は、摂関家や藤原北家との関係が深く、手厚く保護され大和国を支配し、以後中世まで絶大な力を持った。

興福寺は藤原氏の繁栄とともに寺領を拡大し、最盛期は堂塔伽藍が百数十棟、僧侶が4000人にものぼったという。

普通、寺院の金堂は一つだが、興福寺にはかつて中金堂・東金堂・西金堂の三つの金堂があり、そのことからも往時の寺勢がうかがえる。

興福寺による僧兵の強訴は室町時代後期まで続き、鎌倉幕府も室町幕府も大和国には守護を置けなかった。

藤原氏は興福寺の境内に春日大社を造り、神仏習合により春日興福寺と呼ばれ一体化し、春日大社の神木の神威をかざして度々強訴をした。

神木動座・入洛はおよそ70回にも及んだ。

話が反れるが強訴について。

興福寺の強訴の以下の流れだった。Wikipediaより。

まず訴訟の宣言として、神木を本殿から移殿へ移す。

訴えが聞き入れられれば本殿へ戻し、聞き入れられなければ興福寺前の金堂に移した。

それでもまだ聞き入れられない場合は神木を先頭にして京に向かって大行進を始め、木津で一旦駐留する。

それでもまだ聞き入れられないなら宇治平等院まで北上し、それでも駄目ならいよいよ入洛する、という手順だった。

強訴の理由は、寺社の荘園を国司が侵害したり、ライバルの寺社に優遇措置がとられるなど。

つまり既得権益が侵された場合に騒いだ。

朝廷は強訴を押さえるため武士を利用し、これにより武士が新興勢力となり、政治的発言力を得ていくようになる。

武士は仏罰や神威を恐れなかったため重宝された。

話を戻して。

春日大社の記事で、かつて五重塔があったことや3千基の灯籠に毎晩火が灯されていたことを書いたが、それからも藤原氏および興福寺の力のほどがうかがえる。

春日大社だけでも歩くとその広さを実感するが、明治時代になるまでは奈良公園も奈良県庁や家庭裁判所も、興福寺の寺領だった。

どれほど大きな寺院だったか、実際に周辺を歩くと分かる。

興福寺が栄えたのは朝廷との繋がりが深かったから。

平安時代末期に関白の藤原師実(道長の孫)の二人の息子が、興福寺に入り、一乗院門跡と大乗院門跡の別当となった。

この二大門跡が宮中との繋がりをよく深くした。

※二人の息子の一人が覚信。

覚信が入信したことで一乗院門跡が成立し、覚信が興福寺の別当となった。

その後大僧正になるが、南都の僧が大僧正になるのは行基以来のことで、特別な政治的意図があった。

もう一人の息子が尋覚(じんかく)。

大乗院門跡に入信し別当となり、二大門跡ができ、宮中と興福寺を深く繋いた。

そうした朝廷とのコネが興福寺が強い権力を得た要因だった。

興福寺は中世は比叡山延暦寺とともに寺社勢力の筆頭となり、南都北嶺として名を広めた。

戦国時代は衰退する。

興福寺の衆徒だった筒井順慶が織田信長に降り、その力は弱まり、江戸時代は徳川の寺社統制の下に入り、かつての力はなくなった。

京都に次いで栄えた興福寺の門前

奈良というと、都が平城京から長岡京・平安京へと遷都してから廃れたイメージがあった。

そう思っていた。

しかし、廃れたのは都の中心だった平城宮であって、興福寺の門前は中世、京都に次いで栄えた。

京都のように酒屋や土倉が多く、商人や手工業者の賑わう商工業の都市として発展し、農産物などを加工する様々な座が大和盆地一帯に広がり、商品生産地として栄えた。

京都よりも僧侶が金融や食料・日常品・武具などの生産を手掛けることが多かったのが特徴と言われている。

※土倉:土倉:鎌倉・室町時代の金融業者。

質屋のように物品を担保として高利の金貸しをした。

酒屋を営む土倉もいた

室町時代、奈良には200ヵ所の土倉があった

酒蔵もあった。

興福寺は荘園領主でもあったので、諸国の年貢米が集まり、その一部が酒米とされた。

※油座・麹座・塩座・雑紙座・材木座・簾座・菰座・鍋座などが、南の桜井から北の木津まで南北にわたり広範囲にあった

(『下剋上の時代』(日本の歴史10中公文庫)より)

かつては現在の裁判所や県庁、奈良国立博物館の敷地の大半が興福寺の寺領だったという

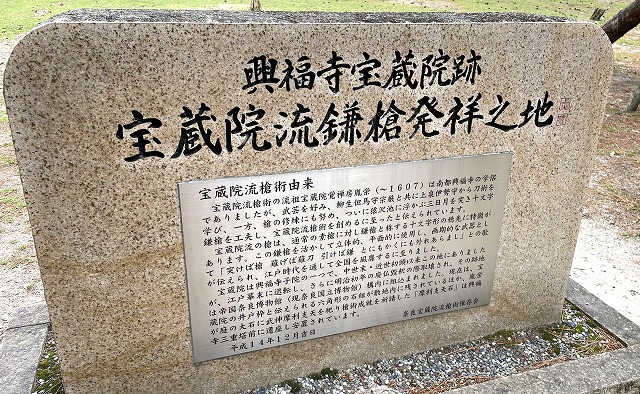

興福寺で興った宝蔵院流槍術

ついでに宝蔵院の槍術についても。

興福寺は宝蔵院流槍術が生まれた場所でもある。

戦国時代から江戸時代に活躍した興福寺の胤栄が、猿沢池に浮かぶ三日月を突き、十文字鎌槍を創始し、これが当時画期的で全国に広まったと伝えられている。

寺院で武術の新技術が発明されたのが面白い。

中世の寺社勢力は、モノづくりや建築で最先端の技術を持っていたが、弓矢の製作や鉄砲の生産、築城など軍需産業でも同様でリードしていた。

そして戦闘技術や武術を発展させた一面もあった。

宝蔵院の槍術から、そんな寺社勢力の一面を知ることができる。

ついでに剣術の柳生新陰流も奈良を発祥地とする。

明治時代の神仏分離とその爪痕

明治時代になると興福寺は衰退の道を辿る。

神仏分離と上知令で寺領が没収され、塀や大垣が壊され木が植えられ、境内の大部分が奈良公園になる。

興福寺の僧は皆、春日大社の神職になり無住となり、廃寺になりかけ、五重塔が安い金額で売りに出され、廃仏毀釈で仏像が海外に流失し、酷く荒廃した。

現在は復興が進み寺院らしさを取り戻したが、中金堂が再建されるまではその場所に松が生い茂り、樹々が生える境内に堂塔が点在する寺院だった。

※2004年に寺の中心部の樹木を一掃し広大な空間を造り、後に中金堂を再建した

普通寺院には南大門をくぐり正面の金堂にお参りするといった、参拝時の動線がある。法隆寺や東大寺にももちろんある。

しかし興福寺はつい10年前までそれがなく、違和感を強く覚える寺院だった。

かつては南都北嶺と言われ、比叡山延暦寺とともに絶大な力を持った興福寺がこのような状態だったことから、明治時代の神仏分離の被害がいかに大きかったかうかがえる。

興福寺がそれほど衰退したのは、皇族・貴族との繋がりがあったからともされている。

興福寺には華族という、明治政府が設けた公家や武家に代わる貴族階級、の親類や関係者が多かったため、明治政府の方針に強く従わねばならなかった。

政府の政策を全国に行き届かせるためには、興福寺を例外にせずむしろ厳しくする必要があり、それが興福寺が大打撃を受けることになった一因だったという。

その結果、興福寺は寺院としての体をなさないほど荒廃したのだった。

戦後に復興が進んではいるが、まだ往時の伽藍の再建は完成せず、明治時代の神仏分離の爪痕が残されているといっていい。

コメント